6月13日下午2两点,环境设计系在巫山路校区1号楼中庭、大厅举行本学期第二次课程设计展。环境设计系全体教师、13、14、15级的学生全程参与了本次课程展,指导老师和参展学生向参观本次课程展的师生介绍了各自的设计项目情况。本次课程展首次尝试了两门课程互通互融的做法,《园林规划设计》课程的设计方案完成后,其模型制作则结合《建筑模型设计与制作》的课程进行,力图实现从设计到表现的无缝对接,让不同课程的任课教能够进一步沟通、交流,同时也弥补各个课程在课时安排等方面可能存在的缺陷。

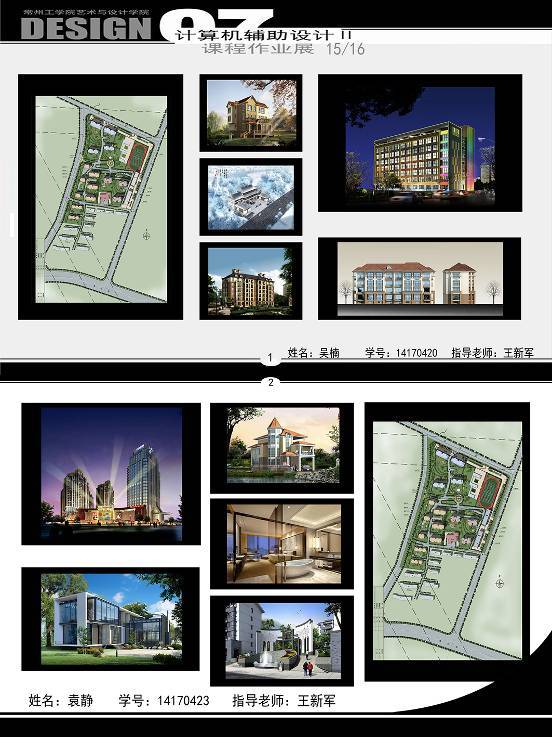

本次参展课程有《建筑模型设计与制作》(13环艺一、13环艺二,指导教师:宋玉姗、高佼钰)、《园林规划设计》(13环艺一、13环艺二,指导教师:王燕、高佼钰)、《室内设计》(13环艺一、13环艺二,指导教师:项丹)、计算机辅助设计II(14环艺一、14环艺二,指导老师:王新军)。

师生们针对各个不同的方案进行了深入交流,提出了相应的看法和建议。主要集中在三个方面:一是设计展板的排版过程中,应该把设计草图完整清晰的呈现在展板上,明晰表达设计的主要构思和创意过程,设计方案为什么“如此”而非“如彼”,设计方案虽然很难做到唯一性,但每一个方案都应该在自身的设计理念上有高的立意、新的突破,能够体现出充分的专业深度,反映出从环境设计的视角对国家政策、专业趋势、社会问题的反思和关注,同时要有服务地方的意识。二要注重“说标”的能力。比如同学在介绍规划设计方案的过程中,要从基地的现状调研分析(包括建筑类型和现状、道路交通网络、水体质量与状况、植被现状和种类等)、设计中对这些问题的解决思路与处理手段以及设计的主要元素结合当地文化的运用等展开,设计方案的“关键词”、“主导思想”要充分反映在设计图纸中。三要注重“硬设计”与“软设计”的协调。如《建筑模型设计与制作》的方案中,不能仅仅考虑建筑的空间、立面、顶面、入口、开窗等硬质界面的设计,应该更进一步深入考虑“建筑的利用方式及可能性”、“人的心理和活动感受”、“建筑与环境的协调”、“建筑与地方文化的关系”等来处理好细节的设计。

本次课程展是继本学期1-8周课程展之后的后续汇报。相比而言,有新的思考和尝试,在设计表现上有一定的进步。需要加强的是对设计的“系统性、整体性、关联性”的认识,从形式走向内容、从“硬设计”走向“软设计”、从表现回归设计的本源、从空间引导行为的设计走向对人心理和精神的关注。任何一个设计课题,立意要高、理念要新、问题意识要强,充分体现出研究性、探讨性和解决问题的能力。高强度的课程设计训练与展示,是积累和蓄势,是洗礼和挑战,是从人才培养的具体环节来推进专业人才培养质量提升的涅槃过程。我们认为,每一次课程设计展都是一种试炼、一种尝试、一种反思,它推动者师生共同思考如何将每一门专业课程的教学转化为学生设计实践能力的提升。当每一届学生经历过10次以上的课程设计展,毕业设计展就很有可能获得更宽阔的视野,更娴熟的技能,更深入的思考能力,更系统的专业知识结构,也才能取得更好的成绩,提升在全国高校中的影响力和社会美誉度。全系老师与课程展班级学生的直接对话成为专业课程教学环节中十分重要而有益的一个环节,必将带来师生之间对专业更全面、深刻、本质的认识和理解。